開催レポート

ユーザーコミュニティ

東京コンファレンスセンター・品川2025.10.8 (JPN)

Matlantisユーザーが集う一日 ― 10月8日「Matlantis User Conference 2025」開催レポート

2025年10月8日、企業・アカデミアのMatlantisユーザーが一堂に会する「Matlantis User Conference 2025」を開催しました。

50件を超えるポスターが集まったポスターセッションをはじめ、盛りだくさんの内容で大盛況となった当日の様子をお届けします。

実験と計算が交わる「Co-Creation」の現場へ

今年のテーマは、「実験と計算の融合によるCo-Creation ~材料開発イノベーションエコシステムの実現~」。Matlantisを活用する企業研究者や大学・研究機関のメンバーなど、300名を超える参加者が東京・品川の会場に集い、研究成果や開発プロセスの進化を共有しました。

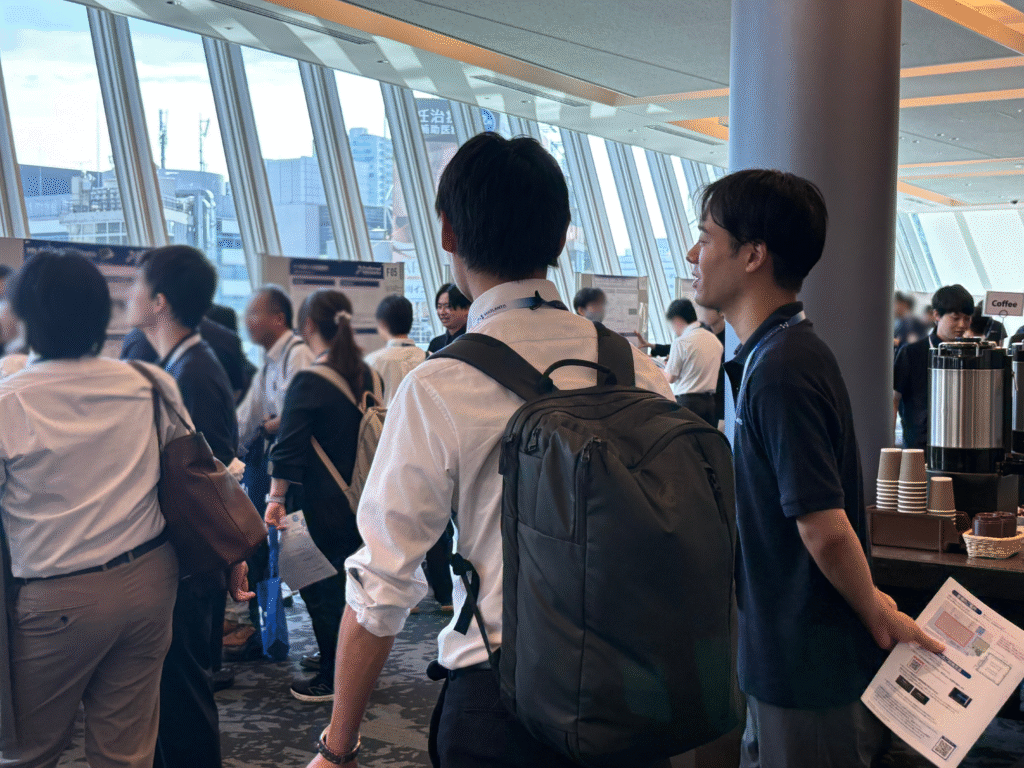

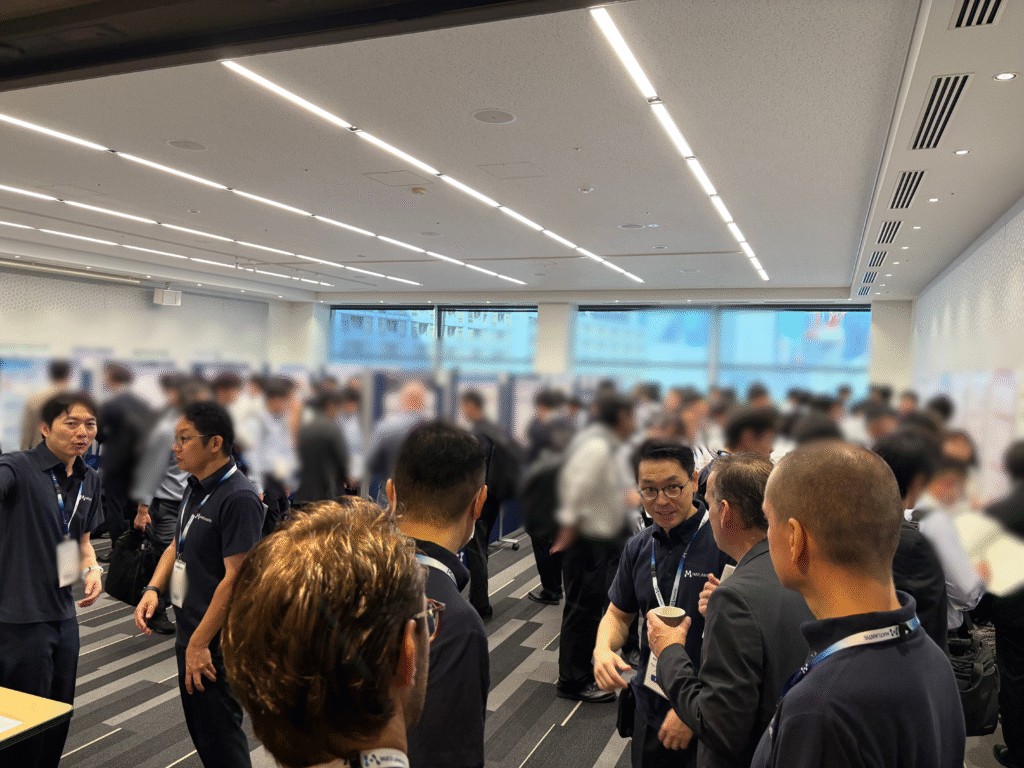

50件を超えるポスターセッションに熱気

午前10時からスタートしたポスターセッションには、企業・アカデミアからも参加いただき50件を超えるポスター発表が並び、会場は開始直後から多くの来場者でにぎわいました。

反応機構解析や触媒設計、材料探索、シミュレーション高速化など、テーマは多岐にわたり、各ポスター前では発表者と聴講者、そして聴講者同士と、企業やアカデミアの壁を越えて活発に意見を交わす姿があちこちで見られました。発表者と聴講者、そして聴講者同士が、互いの知識と視点を持ち寄り、新たなアイデアを「共に創り出す(Co-Creation)」につながる闊達な対話があちこちで見られました。

あまりの熱気に10月に入っているのにもかかわらず、急遽会場に扇風機が置かれるほどでした。

ユーザーセッションで見えた“融合”の深化

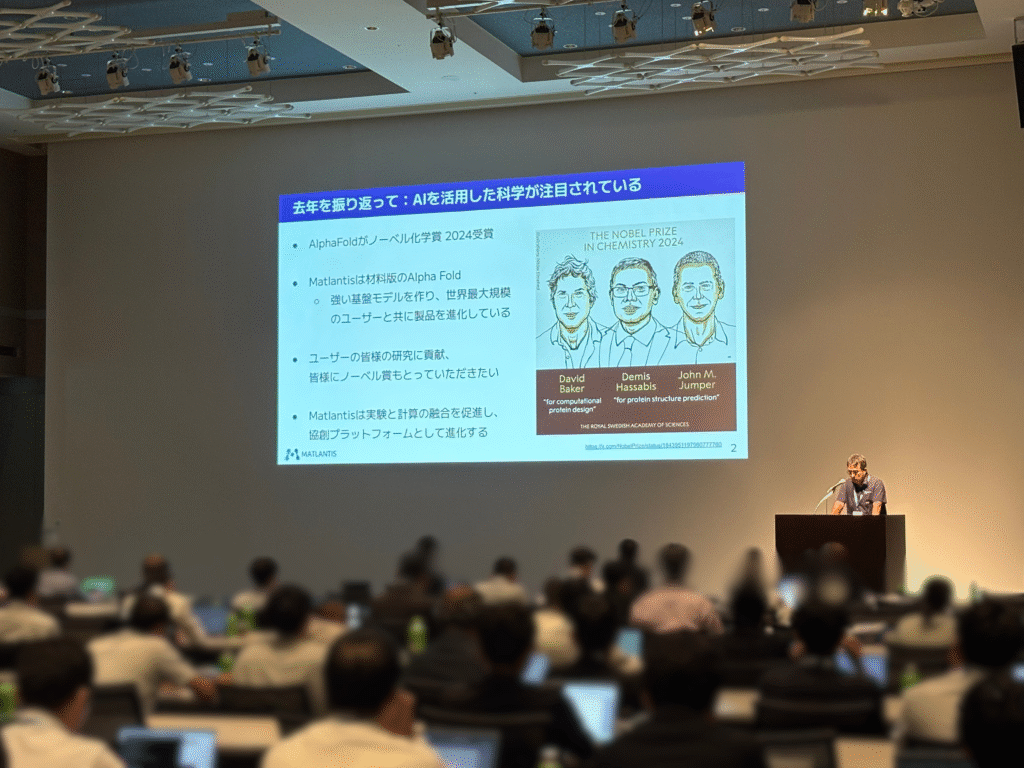

午後は、ホールに会場を移して講演セッションがスタート。Matlantis株式会社 代表取締役社長 岡野原 大輔が登壇し、現在の研究開発を取り巻く情勢や国内外の動向を踏まえながら、Matlantisの強みと市場における位置づけ、そしてAIと計算科学の融合によって目指す今後のR&Dの方向性について語りました。

続いて、国内外のユーザーによる発表が続きました。

AkzoNobel Dr. P. Koeckhoven & Dr. J. Heinen

Computational researcherのJurnさんにご登壇いただき持続可能性への要求が高まるコーティング業界において、クロメートフリーな防食剤探索をテーマに、実験と計算を組み合わせたアプローチについてご紹介いただきました。

Matlantisを活用して、従来の手法では探索が難しかった化学空間を広くスクリーニングし、有望な候補を実験で検証。AIが材料探索を加速させる実践例として印象的なお話でした。

東京大学 霜垣研究室

半導体製造プロセスを牽引する東京大学霜垣研究室からはお二方からご発表をいただきました。

佐藤 登 氏

半導体プロセスで重要なALD(原子層堆積)反応を対象に、Matlantisによる表面反応解析の活用についてお話しいただきました。反応確率を実験値と比較して精度を検証し、Co錯体の表面反応挙動を可視化。ALDプロセス設計における計算活用の可能性を広げる発表となりました。

玉置 直樹 氏

ALDプロセスの初期成長段階を対象に、反射光その場観察とMatlantisシミュレーションを組み合わせた研究についてご紹介いただきました。

吸着や脱離などの素反応レベルでの理解を深め、膜形成初期の現象を定量的に解析。実験と計算の両輪で成膜メカニズムを解き明かすアプローチが印象に残る発表でした。

レゾナック 齋藤 達志 氏

レゾナックにおけるMatlantis導入の経緯と、研究現場での活用事例についてお話しいただきました。Matlantis導入とともに実験研究者が計算解析を実施する体制を作り、実務者のドメイン知識と計算による知見を活用した材料開発を実現できるとのことです。実務レベルでの導入効果と、組織全体の研究力を高める取り組みが印象的な発表でした。

パナソニックホールディングス 大越 昌樹 氏

パナソニックにおける材料・デバイス開発DXの取り組みと、Matlantisの活用事例についてご紹介いただきました。PFP(Preferred Potential)の汎用性・堅牢性を活かした多彩な活用例について紹介いただきました。Matlantisの定着と社内エコシステム構築に対して取り組み、実験と相補的な普段使いのツールとして、実開発で事業価値創出するフェーズにあるとのこと。

実用レベルでの成果と、DXによる開発変革のリアリティが伝わる発表でした。

信州大学 古山 通久 氏

第一原理計算の高精度と機械学習の高速性を両立し、担持金属触媒の複雑な構造を取り込んだ解析を実現。

実験での測定結果と直接比較可能なシミュレーションの実例を示すことで、計算材料科学が理論から応用へと進化していることを実感できる内容でした。

すべてのセッションで時間いっぱいまで質疑応答が交わされました、また、いずれの発表からも、実験と計算の垣根を越え、両者を行き来しながら研究を進める新しい流れが感じられました。

所属を超えたつながりが生まれる場として

講演終了後の懇親会にも、多くの方にご参加いただきました。登壇者や参加者が分野や所属の垣根を越えて交流し、会場のあちこちで活発な議論や情報交換が行われていました。

「Matlantisをつかいはじめ、シミュレーションに触れる人が増えた。」

「実験ともっとお互いに歩み寄るにはどうしたらいいのか。」

といった声も多く聞かれ、研究の新たな広がりを感じさせました。

会場全体が、“Co-Creation”という言葉の意味を体現するような、熱気とエネルギーに包まれていました。

本イベントが、ご参加いただいた皆さまにとって、材料科学の未来を感じていただける機会となりましたら幸いです。今後もこのようなユーザー同士の交流や情報共有の場を継続的に設けてまいりますので、今回ご参加いただけなかった方も、ぜひ次の機会にお会いできますことを、Matlantis一同心より楽しみにしております。

私たちはこれからも、より多くの企業や研究機関の皆さまと共に、革新的なマテリアルの創出を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。この度、Matlantis User Conference 2025 にご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

公開日:2025.10.14