テーマ概要

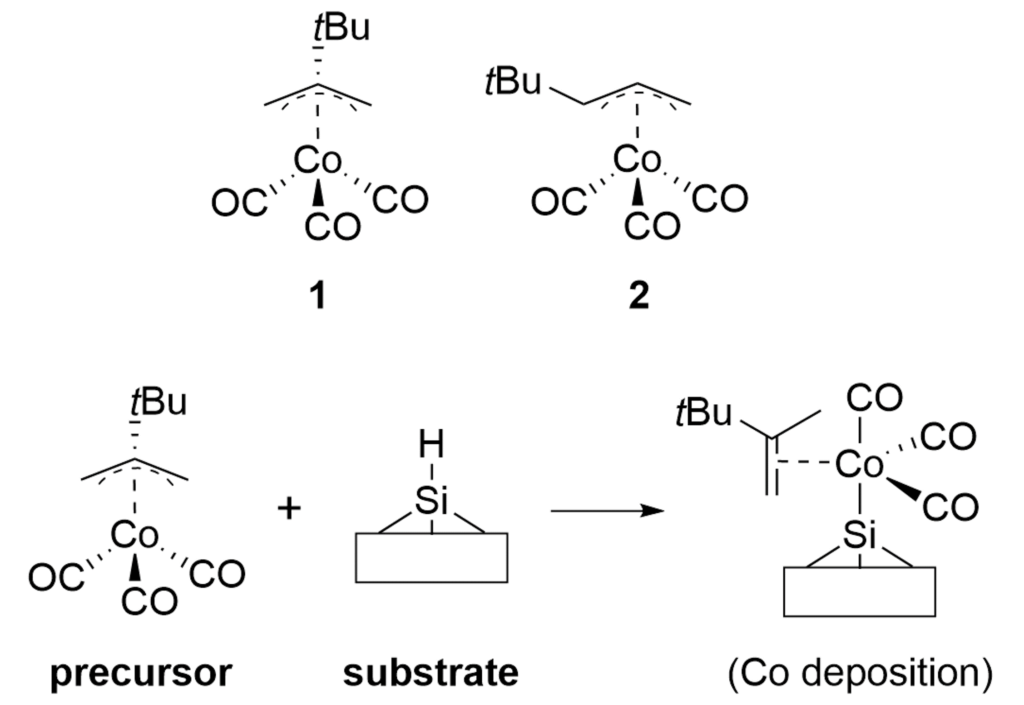

原子層堆積法(Atomic Layer Deposition: ALD)は、半導体製造における成膜プロセスとして重要な技術の一つであり、成膜したい金属を含む、揮発性の有機金属化合物が反応剤(前駆体)として用いられます。対象となる基板と金属については、用途に応じて様々な組み合わせが報告されていますが、多くの場合、基板表面上で起こっている反応の詳細は自明ではありません。今後のALD技術の応用・展開に際して、合理的な前駆体設計を実現するためには、分子レベルでの表面反応機構の理解が非常に重要です。例えばKwonとChabaiらは、アリル-カルボニル型のコバルト前駆体(1)と水素終端Si(111)とのALDプロセスについて、DFT計算による解析を行っています。[1] ただこの報告では、表面として数十原子程度の小さなクラスターモデルが使用されており、遷移状態構造(TS)も計算されていませんでした。そこで本事例では、同反応の反応機構を明らかにするため、約200原子からなるスラブモデルを用いた反応解析を行いました。GRRM20(GRRM20 with Matlantis)プログラム[2, 3]を使用した、自動的・網羅的な反応経路探索によって、複雑な表面反応の最安定経路を決定できました。さらに、アリル配位子が異なるコバルト前駆体(2)についても同様の計算を行い、前駆体の定量的なデザインが可能であることを示しました。

Figure 1. 計算対象のコバルト前駆体と水素終端シリコン表面との反応.

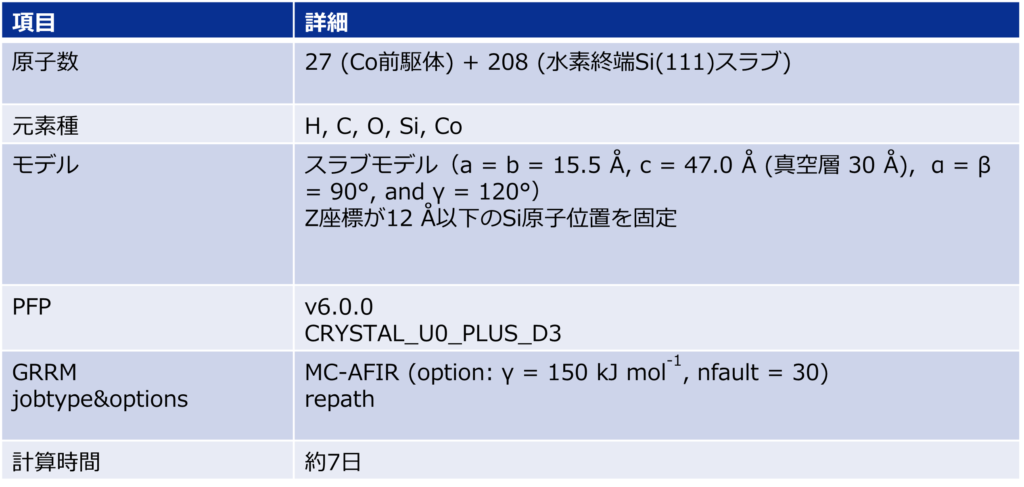

計算モデルと計算方法

水素終端Si表面のモデルとして、Si結晶から111面で表面構造を切り出し、表面を水素原子で終端しました。このスラブモデルと前駆体について、MC-AFIR (Multi Component Artificial Force Induced Reaction)[4]による反応経路探索を行いました。ここでは、ランダムに回転させた前駆体をスラブ上のランダムな場所に置いた初期構造から、CoとSi原子に対して人工力をかけた状態で、構造最適化計算を実施しました。新しい安定構造(EQ)が規定回数以上出ていないことを終了条件としてこの過程を繰り返し行うことで、自動的・網羅的な探索を実現しています。MC-AFIRから得られた経路に対し、Repathによる経路緩和を行った結果、1と2それぞれについて17、45個のEQと12、87個のTSが見つかりました。得られた構造群から、それぞれのエネルギー最小経路を抜き出し、エネルギープロファイルを作成しました。

計算結果と展望

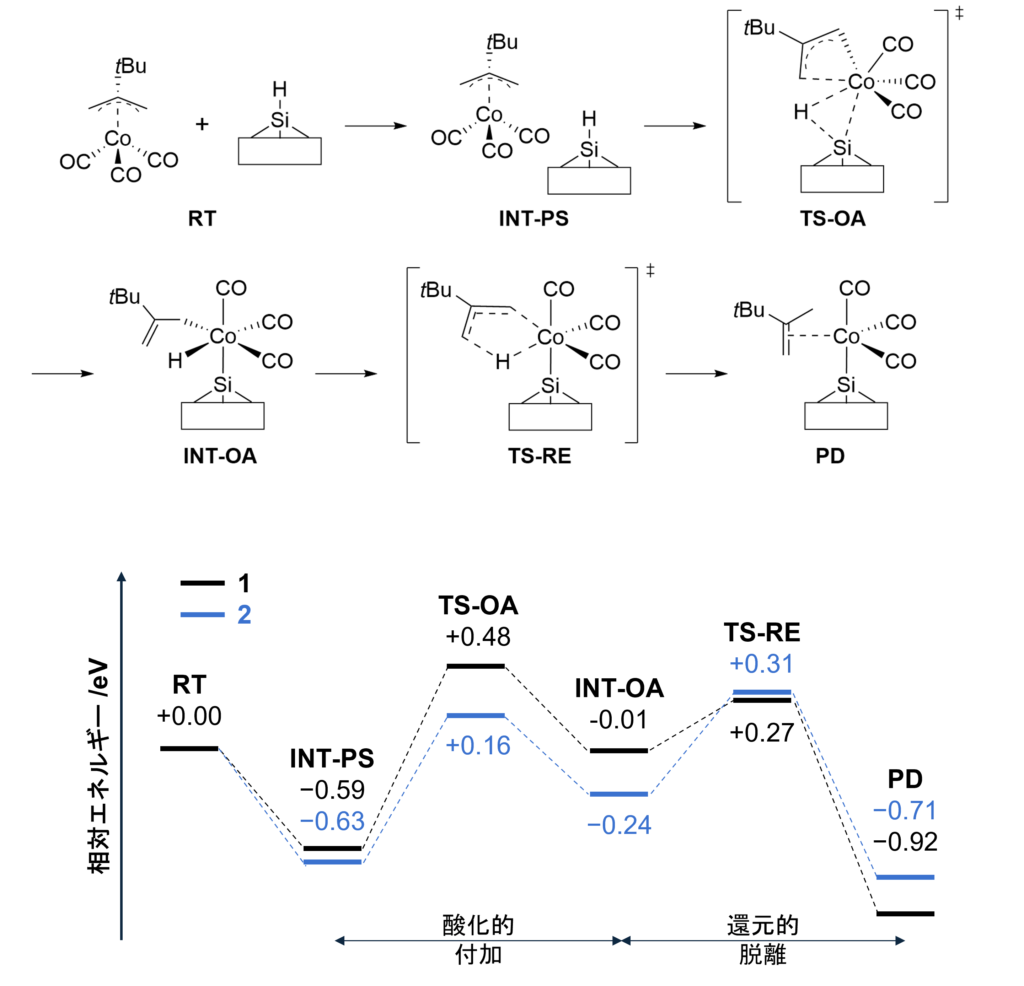

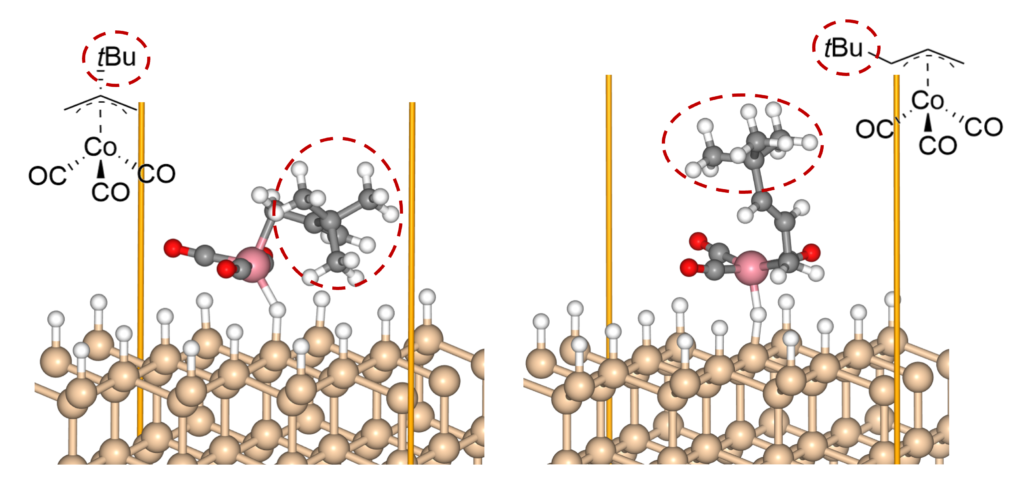

MatlantisとMC-AFIRを組み合わせた計算により、約1週間という従来のDFTでは不可能な時間内で、反応経路探索が完了しました。最もエネルギー的に安定な反応経路は、1と2ともにSi-HへのCoの挿入反応(酸化的付加)と、Hとアリル基の脱挿入反応(還元的脱離)の二段階反応からなることがわかりました。この反応機構は、均一系でのCo触媒による有機反応[5]を想起させるものであり、化学的な直観と一致する妥当な結果であるといえます。また酸化的付加の中間体(INT-OA)は、文献[1]で考慮されていない立体構造であり、網羅的な探索によって人為的な見落としがなくなっていることを示唆しています。1のエネルギープロファイルから、一段階目の酸化的付加が律速であり、その活性化エネルギーは1.07 eVと計算されました。この結果は、100℃程度の熱ALD条件下であれば、容易に反応が進むことを示唆しており、実際1の熱ALDがスムーズに進行するという実験事実を裏付けています。一方、2のエネルギープロファイルでは、酸化的付加の活性化エネルギーが0.79 eVへと大きく減少しており、1よりも酸化的付加が進みやすいという結果が得られました。酸化的付加のTS(TS-OA)におけるtBu基の位置を比較すると、1ではSi表面とぶつかってしまう構造であるのに対し、2の方ではCOやSi表面を避けて配向できるため、エネルギー的に有利であると説明付けることができます。以上の結果は、前駆体の置換基と反応性の関係が定量的に評価可能であり、様々な構造の計算・評価を通じて、前駆体を合理的に設計できることを示しています。例えば、基板側の構造を変えて同様の計算を行うことで、基板選択的な成膜を志向した、前駆体デザインへの応用が期待できます。

Figure 3. 計算から得られた1の反応メカニズムと1および2のエネルギープロファイル.

Figure 4. 1および2と水素終端Si(111)との反応における最安定TS-OA.

計算条件