博士人材をアカデミアの後継者にとどめず、社会や企業の第一線で活躍する力へと変える――。

東京科学大学が展開する産学協働型プログラム「プラクティススクール」に太陽誘電が参画しました。

本プログラムは、博士課程の学生が6週間にわたり企業の研究現場に常駐し、リアルな課題と向き合い、その解決に挑戦するものです。実験系・情報系など学部を跨いだ多様なバックグラウンドを持つ学生が参加し、混成チームで協働する点も特徴です。学生たちは同社の研究拠点で実際の開発課題に取り組みました。そして、この課題への取り組みの中でAI原子レベルシミュレーター「Matlantis」も活用され、短期間での試行錯誤を可能にしました。

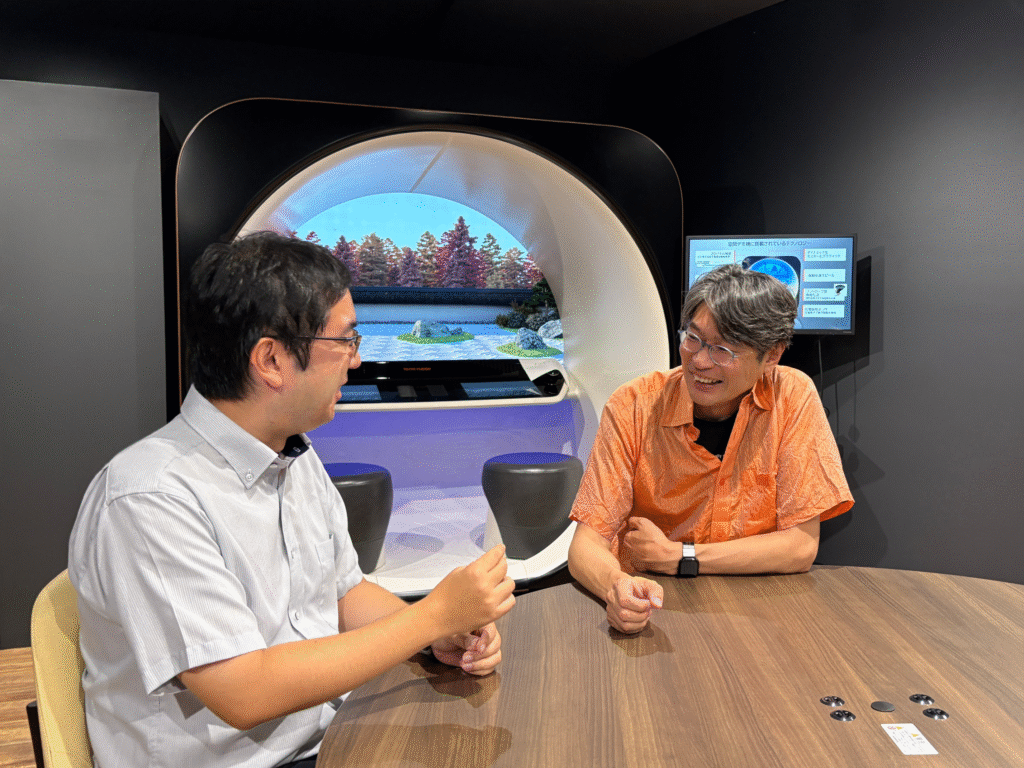

今回、その背景と意義について、博士人材育成を担う東京科学大学・物質理工学院 物質情報・卓越コースの前園涼マネジメント教授と、受け入れ企業として学生を迎えた太陽誘電株式会社 開発研究所 材料科学研究室の酒井佑規 様にお話を伺いました。

リアルな産業課題が博士を鍛える

――プラクティススクールを産学連携で進めている背景や目的、本プログラムの意義について教えてください。

前園先生:まず、この取り組みの一番大きな枠組みとなる思いからお話ししたいと思います。これは、社会における博士人材の捉え方を見直すということです。日本やアジアでは博士人材は長らく「学者の後継」として狭く捉えられてきました。一方、欧米では博士は社会全体を企画立案に携わる人材層とされ、博士号がないと企画に関わることすらできないという厳格な意識があります。

今後、日本でもそうした「社会の企画立案を担う高度人材育成」を国際的に通用するレベルに持っていくには、まず学生に「問題解決能力を磨く」という意識を高めてもらう必要がある。博士の力量は、専門的な技術習得の履歴ではなく、未踏の実問題に直面したときに、どうモデル化し、どう具体的な取り組みに落とし込むかという企画立案能力にあります。

そのためにグループディスカッションがよく行われますが、どうしても非現実的な“トーイ課題”になる。学生も「こんなオモチャみたいな話を議論しても意味がない」となってしまう。そうではなく、社会のアウトプットにつながる企業の研究セクションでこそ、大学院生の「問題解決能力への意識」を一番伸ばすことができるんです。

こういう気づきは100年以上前に、MITでなされていて、当時としては最も科学と産業が直結する分野だった化学工学を題材として、プラクティス・スクールとして大学院教育に活用されました。「なぜ産業界なのか」という理由はそこにあります。単なる「産学連携」や「就職のためのインターン」とは違う理念があるのです。

20世紀のプラクティススクールが化学工学を題材にしたとすれば、我々は、21世紀の題材として「データ駆動型材料開発」に据えています。化学工学的な課題では、アイデアを出して実験して結果が返ってくるまでに時間がかかりすぎ、6週間の中で試行錯誤のサイクルを回すことは困難です。一方、シミュレーションや機械学習を活用すれば、短期間で複数回の試行と考察が可能になります。情報技術は分野横断的で、ものづくりからサービス展開まで垣根なく接続していて議論しやすい。

――日本でも、博士をアカデミアだけでなく企業で問題解決にあたる存在へと広げる、そういうあり方の転換が目的ということですね。

東京科学大学・物質理工学院 物質情報・卓越コース 前園涼マネジメント教授

――太陽誘電様はなぜこの取り組みに参画されたのでしょうか。昨年に続き、今年もご協力いただいた理由や目的をお聞かせください。

酒井様:昨年度は6週間という短い期間にもかかわらず質の高い成果が出ましたし、私たち社員も学生さんの自由な発想に大きな刺激を受けました。社内だけで考えていると行き着けないようなアイデアや答えに触れられた実感があります。

また、今回のプラクティススクールは太陽誘電の新川崎センター「SOLairoLab(そらいろラボ)」で実施しました。社外との連携を進めるために設けた太陽誘電の研究開発拠点で、オープンに新しい試みを仕掛けていく場所なんです。そういう意味でも、このプログラムのコンセプトとすごく相性がいいと感じています。

成果という形に残るアウトプットだけでなく、社員と学生さんとの交流を通じた関係づくりや、新しい視点に出会える機会としての価値も大きい。そうした期待から、昨年に続いて今年も参加しました。

――今回のプラクティススクールでは、学生の皆さんが太陽誘電様のオフィスに常駐していたと伺っています。どのような場所で、どのようなテーマに取り組まれたのでしょうか。活動の進め方やテーマの出し方、特徴的な取り組み内容についても教えてください。

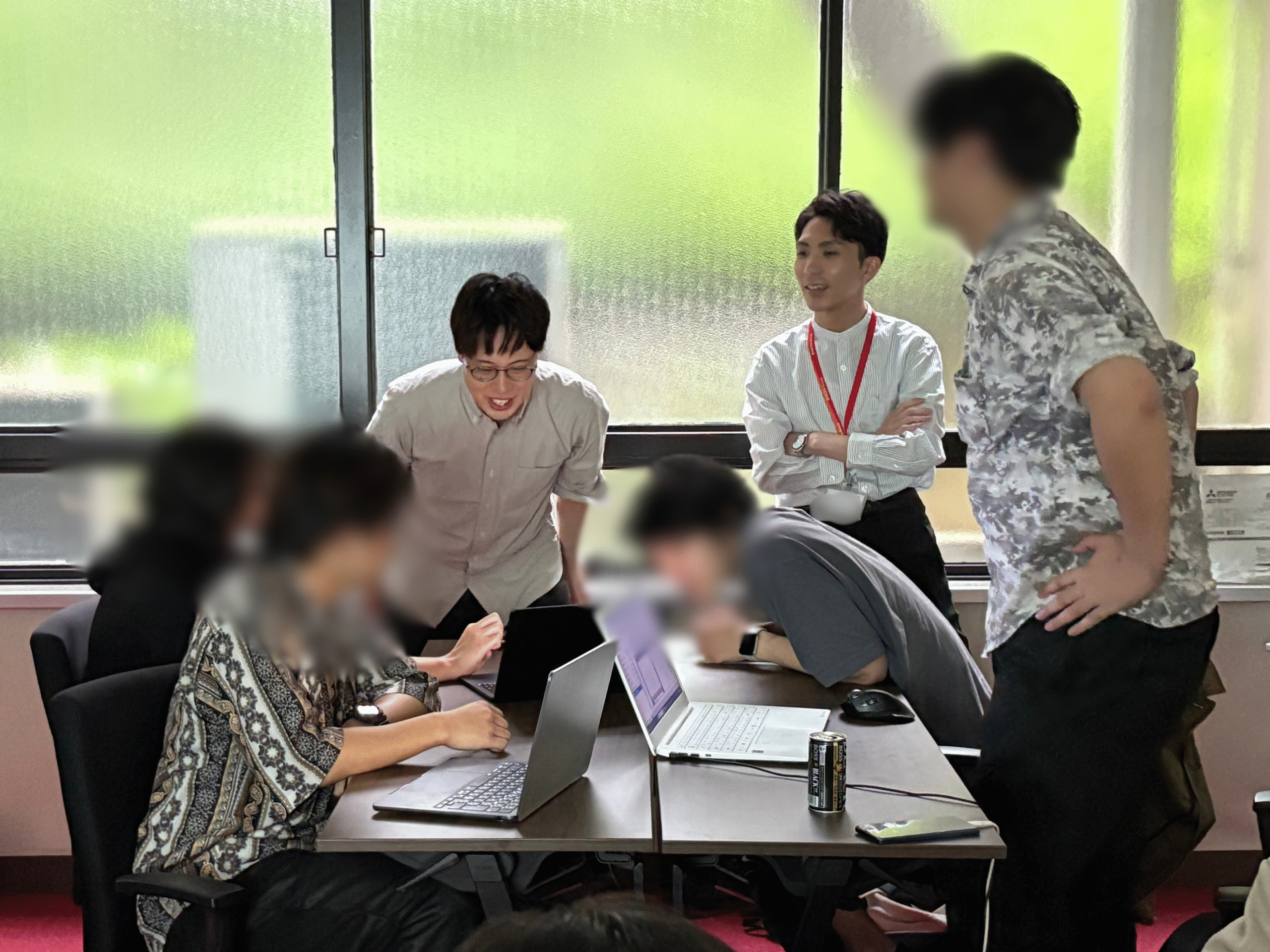

前園先生:学生は6週間、新川崎の研究開発拠点に常駐し、毎日活動しました。重要なのは、実際に企業が克服したい課題、つまり外には出せない実データを扱うという点です。今回は5つの課題を設定し、2〜3名の学生で1つのチームを編成しました。しかも、なるべく異なる学部や専門分野の学生が組み合わさるようにしており、異分野混成のチーム体制で取り組むことを重視しています。

学生が取り組む課題も、事前に約半年かけて太陽誘電さんと大学側で議論して、「6週間でモデル化→解析→考察→提案まで一巡できる」ように難易度と範囲を精査して選定しています。また、特徴的な部分としては、学生には開始直前までテーマを知らせません。これは、「自身の既存知識を活かせないだろうか」という思考よりも、「未知の問題を突きつけられたとき、どう問題を落とし込んで解決の糸口を見出すか」という問題解決能力を重視しているためです。

酒井様:テーマ選定は年明け頃から大学側と相談を始め、複数回の打合せを経て最終的に決めました。6週間で到達できる成果をどう設定するかが重要で、テーマによっては難易度が高くオープンなものもあれば、進め方の見通しが立ちやすいものもあります。幅を持たせつつ、どの課題でも最後までやり切れるように調整しています。

AIとクラウドで変わる実験と計算の壁

――今回参加された学生の皆さんは、材料開発や計算にどの程度の経験や素養を持っていたのでしょうか。バックグラウンドについて教えてください。

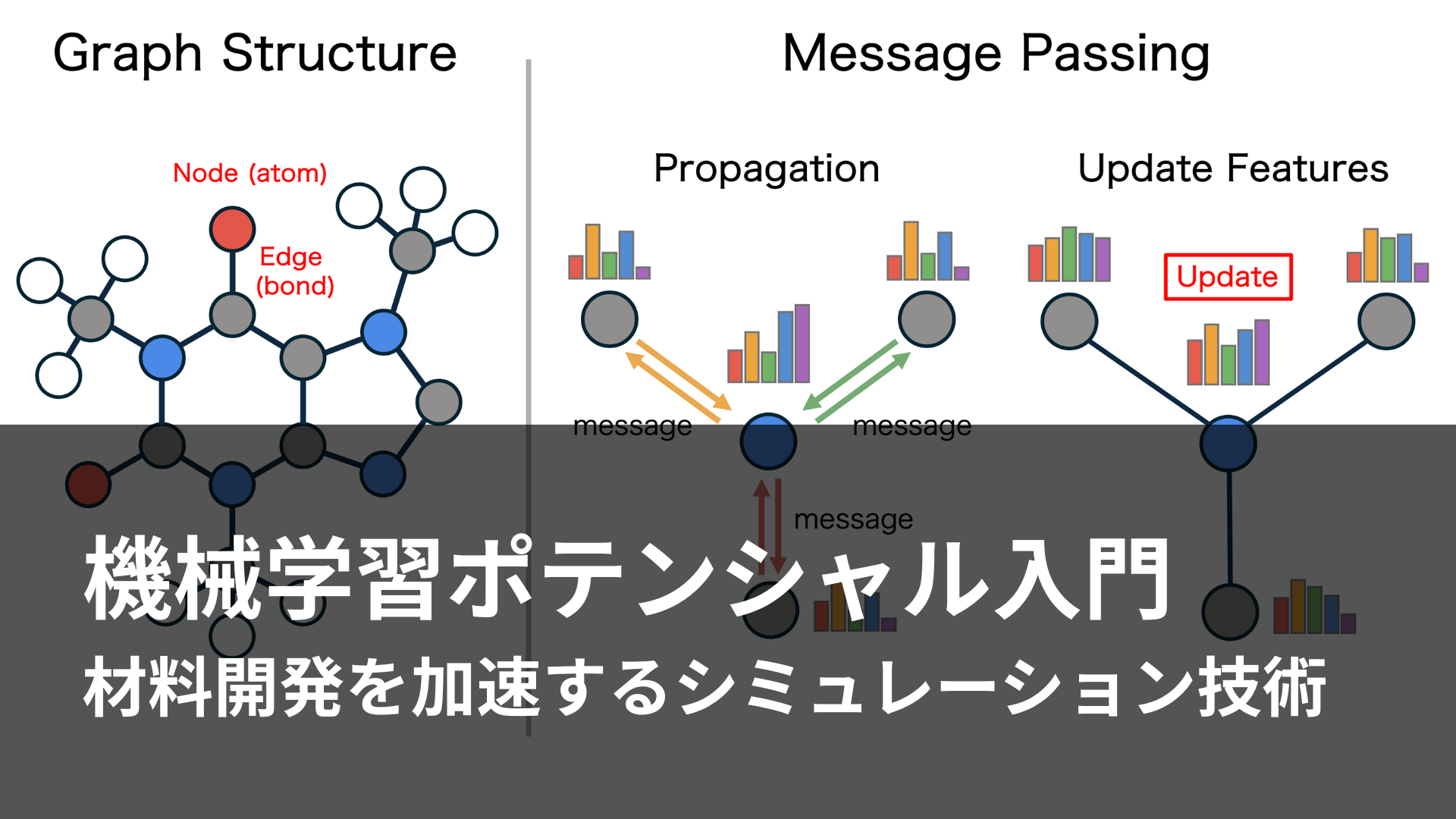

前園先生:今回の参加学生は、実験研究を主務とする方が大半でした。情報系の技法を専門にしている学生はむしろ少数です。ただしコースの設計としては、博士1年でプラクティススクールに挑む前に、修士課程の段階で「材料シミュレーション」「マテリアルズ・インフォマティクス」「物質情報基礎」といった基盤科目を履修します。スパコン利用や第一原理計算の基礎、AIの概念と実践を一通り経験してから臨んでいます。

近年は生成AIの普及で、以前は障壁になっていたLinux操作などの基礎的な部分もハードルが下がってきました。専任教員が日々進化するツールをフォローアップしており、教育内容が古くならないように工夫しています。

――つまり、修士段階から基礎を固め、博士課程でプラクティススクールに挑むという数年がかりの教育設計なんですね。教員側は日進月歩のAIツールをキャッチアップしながらカリキュラムに反映している、と。ありがとうございます。

太陽誘電株式会社 開発研究所 材料科学研究室 酒井佑規 様

――酒井様がプラクティススクールで学生と接する中で、「AI活用」が学生のギャップを補う役割を果たしているという実感はありますか?

酒井様:はい。全国の大学でシミュレーションツールやAIを使う事例が増えており、計算に実際に取り組むまでの立ち上がりが非常に速いと感じます。最初はチュートリアルや入門から始めても、数日で自動化や複雑な原子モデルの解析に踏み込める学生が多い。これは生成AIの普及による影響も大きいと思います。

実験と計算の間の壁も、この数年で大きく変わりました。実験を主務とする学生は課題認識が鋭いため、ツールの障壁さえ下がれば自走的に計算にそれを活用できます。クラウド環境の整備もそれを後押ししています。

――今回のプラクティススクールにおいて、AI原子レベルシミュレーターMatlantisを実際に活用したことで、どのような変化や効果が見られましたか。

前園先生:先ほど、題材が化学工学から計算化学へシフトしたことでターンオーバーが短縮されたと述べましたが、そこにMatlantisが入ることでさらに良くなりました。

本プログラムは6週間で「モデル化 → 解析 → 考察 → 提案」までを一巡しますが、そのときに極めて重要なのは学習サイクルの速さです。各フェーズにかかる時間が長いと、どうしても手法の習得に重心が寄り、問題解決の全体観が育ちにくい。

私自身、かつて半年でデータが1点しか得られないような重い計算を経験しました。半年後に実験側に結果を渡しても、記憶も熱量も薄れ、議論がつながらない。

一方で「考える → 動かす → 結果を見る」が短時間で回ると、考察の展開レベルが質的に変わります。Matlantisのような機械学習ポテンシャルは初期設定が容易で直感的に操作でき、短時間で反復できる。博士人材育成も次の段階に入ったと強く感じています。

――実際に学生さんはMatlantisを使われてどのような感じでしたか?

前園先生:学生同士で使用量(リソース)を融通しあうほど活発に使っていました。着想から検証までのサイクルが速いため、「条件を横軸にして結果がどう変わるか」を自動スクリプトで投入して検討するなど、自動化の技術も短期間で身につけていました。

分子動力学法は現実的な系に直接アクセスできて結果が“見える”ので、学生のモチベーションが大きく高まります。昔は第一原理計算の結果から現象を推論するのが難所でしたが、分子動力学では観察的に扱える利点があります。

さらに若い世代ならではのツールの使い方も目立ちました。従来の発想を超えるやり方で体積弾性率の出し方や外場(電場など)のかけ方を工夫してくる。爆発的な打開力を感じましたね。

酒井様:この「爆発的な打開力」というのは、私たち企業側にとっても大きな学びです。社内にはどうしても暗黙の前提があり、その枠内で考えがちですが、学生から枠外のアイデアに気づかされることが多く、非常に刺激になりました。

――プログラムの中で、印象的だった学生の姿やエピソードはありましたか。

前園先生:博士課程の学生たちが、異分野混成のチームで6週間、互いに教え合い、議論しながら力を合わせていく姿が非常に印象的でした。自分の役割を素早く見出し、専門の異なる仲間にも伝わる言葉で説明できるようになっていく。そうした中で、学部横断の横のつながりも形成され、博士課程の残り期間でも機能しています。既存のサークルや専門別の集まりとは異なる、新しい共同体ができていると感じます。

また、初日にテーマを知らされ、しかも自分の専門外の課題に取り組む学生も少なくありません。それでも数日で背景を理解し、進め方を自分で決め、全員の前で発表していました。中間では方針に迷う様子があっても、最終日にはきちんとアウトプットにまとめあげる。その成長の速さには毎回感心させられます。

酒井様:私たちも学生の姿から学ぶことが多くありました。特に、初めて接する課題でも短期間でキャッチアップし、試行錯誤を経て成果を出す姿勢には驚かされます。意欲と意識の高い学生が集まっていると強く感じました。企業担当者と議論しながら課題をモデル化していく過程でも、自分たちの言葉で道筋を立てていく。その成長のプロセスそのものが非常に価値のあるものでした。

産学連携で実現する博士教育の新しいパイロットケース

――本プログラムを今後どう発展させたいですか。展望をお聞かせください。

前園先生:これは博士課程教育の新しいパイロットケースだという意識で、継続的に成果を発信していきます。

データ駆動型材料開発は専門の垣根が低く、産業界の実データを取り込める点で、まさに21世紀のプラクティススクールに最適です。さらにこの分野はインダストリー側が研究の主戦場になりやすく、良質な研究を志向する人材が企業に参入しやすい特性もあります。そこで大学が企業内に乗り込んで行く形で産業界との共創教育を実施することで、「データにアクセスできないから実証できない」という問題を克服する道筋を作りたいと考えています。

同時に、参画する企業には採用やCI(コーポレート・アイデンティティ)、企業間マッチングなどのメリットを提示し、継続的な参画の動機を高めていく仕組みを実装します。学生側には博士人材としての明確なミッションと処遇の未来像を示し、経済的支援も含めて参加を後押しします。

つまり、人と資金が自律的に循環する仕組みを大学自ら実装し、運営資金に価値を還流させる。そうした新しい大学のあり方を、このプログラムを通じて具体的に打ち出していきたいと考えています。

冒頭でも触れましたが、博士人材のあり方を転換するという理念と、データ駆動型材料開発という分野特性が、企業側のメリットとも噛み合い、うまく循環する構造ができています。他の領域では難しい点ですが、この分野ならではの優位点だと思います。

酒井様:当社としても継続参加の方針です。通常の連携とは異なる密度で産学協働ができるため、非常に意義を感じています。今後はプラクティススクールのような取り組みを他の開発領域にも横展開していけると考えています。

太陽誘電株式会社

太陽誘電株式会社は、1950年に創業した電子部品メーカーです。

コンデンサをはじめ、インダクタ、通信用デバイス(FBAR/SAW)など幅広い電子部品の研究・開発・生産・販売を手がけ、グローバルに事業を展開しています。素材開発から製品化まで一貫して取り組む姿勢を特長としており、その技術力はスマートフォンやタブレットなどの電子機器をはじめ、IT・エレクトロニクス化が加速する自動車、情報インフラ、産業機器といった多様な分野で高く評価されています。

詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。

本社所在地:東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル

- ウェブサイト:https://www.yuden.co.jp/jp/

東京科学大学 物質・情報卓越コース

東京科学大学は、理工系分野を中心に世界トップレベルの教育・研究を展開する日本の国立大学です。

中でも「物質・情報卓越コース(TAC-MI)」は、物質科学と情報科学を融合した先進的な複合系コースとして位置づけられています。

基礎科学から応用技術に至る幅広い分野を横断し、データ駆動型研究やAI活用を取り入れながら、新しい材料開発やものづくりに挑戦する人材を育成しています。

詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。

本社所在地:東京都目黒区大岡山2-12-1

タグ